文|适道

引言

2001年,在一幅广告牌上,一架象征Salesforce的新型灵活战斗机击落了一架象征Oracle的传统红色双翼飞机,标题处是加粗的红色字体“The end of software”。

彼时,Salesforce正在野蛮生长,“no software”既是营销噱头,也是吹响SaaS革命的号角:软件应该通过云端7×24小时为用户提供服务。

如今,曾经的新势力沦为了旧代表:Salesforce在发布新季度财报后,股价暴跌近 20%。共进退的还有——Workday股价遭遇了自 2016 年以来的最大单日跌幅;UiPath发布财报后股价暴跌34%;MongoDB发布财报后股价暴跌 25%。

表面原因是各家的销售增长低于预期,但实际原因大家心知肚明:AI清算之神终于现身了。

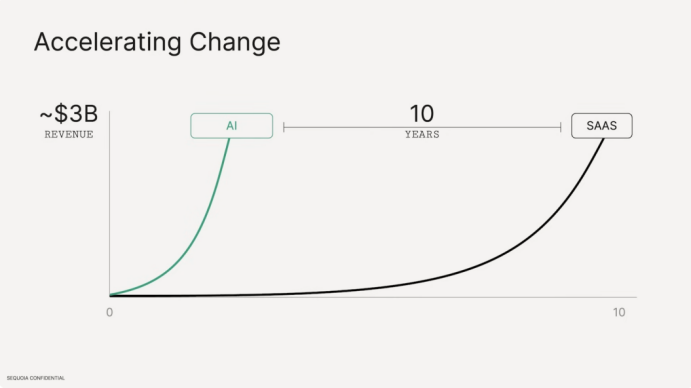

根据红杉美国估算,GenAI 在出现后一年间,创造的总收入约为 30 亿美元,这还不包括科技巨头和云服务厂商通过 AI 产生的收入。作为对比,SaaS 花了近 10 年才达到这个水平。

(AI和SaaS 收入增速对比,来源:红杉美国)

在SaaS行业哀嚎之时,近日Pace Capital创始合伙人Chris Paik一篇名为 The End of Software的文章在X上疯传,直接往火堆倒了一桶油。

作者认为:软件行业是真的要完了,现在主修计算机专业,如同在90年代末选新闻学,1912年进宫当太监,1949年加入国某党。。。。

如同互联网时代创造了海量不要钱的UGC,AI时代即将创造出海量不要钱的软件。

如果你细心观察,就会发现历史不会重演,但总能惊人的相似。能够取代Vogue的不是另一家时尚媒体,而是千千万万个网红;同理,能够取代Salesforce 的不是另一家CRM 公司,而是一系列动态满足相同需求和痛点的工具。

文章的哪些内容是危言耸听,哪些是真知灼见?SaaS创业公司的进化方向又在何方?适道对文章进行了编译,并综合权威观点,试图提供一些有价值的思考。

01 遍地软件不要钱

首先,作者祭出了前车之鉴——媒体行业。

在互联网出现之前,媒体的运作方式与今天截然不同。

制作内容的成本非常高——你必须雇佣专业人士制作、编辑和分发内容。为了cover成本,媒体必须赚钱。当然,以前的消费者也愿意付费,比如订报纸、杂志、购买书籍,付费有线电视和按次付费等等。典型代表是巴菲特,他以爱读报纸著称。毕竟,谁不能喜欢具有地方垄断特性的可预测订阅业务呢?

直到互联网出现,一开始媒体将其视为能够触及更多受众,降低分发成本的一种方式。结果让人始料未及,UGC蓬勃发展,互联网不仅将分发成本降为零,还将内容创作的成本也降为了零。

当内容制作不再需要成本时,它也不再需要赚钱。这种经济约束的放松引发了一次寒武纪大爆发 ——你可以发布一张咖啡杯的照片,然后获得百万次浏览或完全没有浏览,而市场的出清价格仍然得到了满足。由此,诞生了海量无法合理消费的内容。

这种情况下,市场需要用一些产品吸引人们的注意力,通过营销内容有效地引导消费者——UGC平台诞生。结果如你所见,媒体公司被彻底冲击,它们在不断沦陷注意力领地的同时还要负担更高的制作成本。

因此,从结构上看,投资媒体变成了一个亏本的价值主张。因为价值创造完全转移到了控制分发的平台上。

现在,让我们将目光转移到软件行业。

首先,软件的制作成本很高,你必须雇佣专业人员来创建、维护和分发。也因为成本很高,软件必须赚钱,而我们也为此付费——软件许可证、SaaS、按人头定价等等。

结果是,软件的利润率历来惹人艳羡—— 90%以上的利润率和零边际分发成本。

软件之所以贵是因为程序员贵,熟练的“人机翻译”可是一项稀缺技能。

不过,如今LLM证明了自己在这方面的高效性,并将软件的制作成本降至零。

试想,当软件本身不再需要赚钱时会发生什么?

我们还要经历一次软件的“寒武纪大爆发”,就像UGC内容大爆发一样。软件公司会像媒体公司一样被新鲜事物取代,一批新的控制分发平台将应运而生。

在软件行业,“看不见的手”已经停滞很久了,如今LLM将引入迅速而熟悉的矫正力量。现在主修计算机专业,如同在90年代末选新闻学。

The End of Software本体到此为止,下面是Betaworks CEO John Borthwick围绕文章做出的预测:

GenAI崛起将如何改变软件开发?我看到几个关键趋势:

1、代码灵活可塑

通过代码生成模型,软件的灵活性更上一层楼。代码不再是文件中的静态行,而会根据需求而动态生成、调整。开发者只需用自然语言描述需求,AI 就会将转化为可运行的代码。这将大幅加快开发周期。在熟练的 AI 系统中,软件正变得像黏土一样听话,可随心所欲地轻松塑造。

2、软件更智能,感知上下文

随着AI 对软件项目上下文( 用户、目的、集成 )理解的加深,它能够独立进行智能的设计决策和优化。软件将根据使用方式、使用者及其目标进行自我调整,包括自行调试、优化性能,进化自身架构。

3、bye-bye技术栈,hello模块化微服务

传统的技术栈概念正在逐渐消失,取而代之的是由 AI 生成的微服务流动海洋。这些微服务可以根据需求重组再构,APP通过描述不同服务和功能的连接与交互方式而实现,技术栈将成为虚拟的。范式的转变将产生二阶效应,重塑我们对软件架构的理解,并促成新应用和服务的大爆发,不再受制于程序员的局限性。

虽然我们很难完全理解即将发生的事情,但其中一点已经显化:在AI说了算的世界,谁能最熟练地运用语言,谁就能掌握无尽的效用和发明的钥匙。其中,掌握提示词和语言将成为创新的主要杠杆和基石。人工手写代码的时代即将结束,请系好安全带,在未来的语言浪潮中尽情冲浪吧。

02 找对行业“小切口”

将媒体比做卖内容的机构,SaaS公司就是卖软件服务的机构。

Paik的观点是,在这波以LLM为主导的AIGC革命中,软件即将唾手可得,因此不再值钱。

但如果我们顺着作者的思路,观察当今的媒体和媒体人,就会发现大家过得没有传说中那么糟糕。一方面,媒体“药丸”不代表媒体人“药丸”,优秀的内容从业者只是更加分散,而不是被单一机构垄断;另一方面,在生存空间被挤压的情况下,一些专业且垂直的媒体过得挺滋润。

换个更直白的说法,曾经媒体的话语权至高无上,互联网只是拿走了原本溢出来的权利,并进行了重新分配。

同理,软件行业当然不会终结,只是进化出一些适应AI时代的特征,而且速度飞快。

很多创始人和投资者有一个共识:大多数企业采用新技术的速度极其缓慢。在美国,即便过去十年跑出了 Toast、Shopify、Procore 和 ServiceTitan 等数十个赢家。但从数据来看,截至2021年,Toast仅在6%美国餐厅中使用;ServiceTitan在核心TAM渗透率为1%;就连CRM也是花了15 年才达到其临界点。

不要怪大家守旧,有没有一种可能:过去的SaaS实在不太好用?例如,世界上约 80%数据都是非结构化的,但我们“聪明”的SaaS软件只能处理具有清晰结构的数据。随着多模态大模型普及,原本一些数字化发展缓慢的行业很可能将绕过“前SaaS”阶段,直接步入“AI解决方案”阶段。

大胆想象,SaaS创业公司的上车机会就藏着在“落后”行业中?

一方面,客户不再需要“凑活能用”的产品,而是需要高性能、低容错率,真正可以依赖的工具。

例如,在法律行业,一些细枝末节的纰漏都可能让律师败诉,此时的AI工具需要帮助律师找到这些细微差异,而不是再添堵。

众所周知,目前这届大模型在幻觉方面表现“出众”,且数据隔行如隔山,这可以帮助专注于垂直领域的创业公司赢得窗口期。同时,大公司通常行动缓慢,初创公司也有机会抓住先发优势。

另一方面,在大家都能看到的地方“抢饭”约等于“没饭”。

典型案例当属Deepgram,一家AI自动语音识别公司。凭借着先发优势,以及“市场上最快、最准确”的语音服务,手握自研模型的Deepgram估值一度高达2.67亿美元。

好景不长,很快Google、Microsoft、Amazon等科技巨头完善自己的语音文本生成服务,让Deepgram的产品优势不再明显;OpenAI也开发了语音识别模型Whisper并通过API收费,降低了开发者的使用门槛,大家不再需要Deepgram当托管者。

结果就是Deepgram陷入”没钱”困境,甚至两度裁员。

最新消息是Deepgram死里逃生。公司推出了一种用于实时会话语音AI代理的文本转语音API,可以在几分之一秒内根据任何文本输入生成语音,包括来自ChatGPT等LLM的响应。由于该API提供业界领先的音频流准确性和转录速度,很快已经在Spotify、花旗银行、NASA和Twilio等企业中实施。

要知道Deepgram技术优良,表现尚可,只是选择的赛道挤满了巨头,凭借一点先发优势修不起护城河。而对于本身技术不那么强悍的初创公司,如果非要选择一个兵家必争之地,等于自撞南墙。

综上,SaaS创业想要安全上车AI,请尽可能提供更专业、更垂直的AI解决方案。

结语 如何找到“小切口”?

根据硅谷顶级风投Greylock的观点,只要你能深入专业领域,就可以建立起壁垒。但任何垂直领域要想取得大规模成功,关键在于选择一个适合该技术的行业,准确评估TAM,构建深入的产品工作流程和数据,设计适当的 GTM 策略,并拥有领域专业知识和技术实力。

其中两点需要格外关注:一是好数据胜过好模型,数据将成为建立垂直服务差异化的最关键因素;二是寻找未被竞争对手触及,对 AI有明确需求的行业,同时考虑你自己提供的技术是否适用于这些行业。

至于“The End of Software”这句话,依旧逃不过“噱头”的标签。正如电池革命的结果是为汽车发动机提供动力,而不是让汽车扔掉发动机。同理,GenAI是一种技术手段,而不是一种颠覆SaaS的商业模式。

回到文章开头,Salesforce跌宕的股价预示着AI带来的阵痛不可避免,历史的车轮不可倒退。但不破不立,唯有坚定进化者才能穿透时代。