文|温度纪

韩童早上7点出发,坐地铁5号线到东四站,出站乘20分钟公交直达神武门,然后到了工作单位——故宫博物院。

他在院儿里找到自行车,沿城墙根儿骑行,有风在耳畔,红墙黄瓦依次从身侧滑过。

出生于1993年的韩童是一名摄影师,他也是故宫博物院文保科技部的一名馆员。每当进入办公区,韩童都有一种“穿越”的感觉——从一个高度发达的国际大都市,慢慢一步步走入几百年前的古建筑群。

在这里,文物修复师以“十年”为刻度进行工作和生活,所有人的时间都在这个紫禁城里面慢了下来。

而韩童,用自己的方式记录下了这些人。

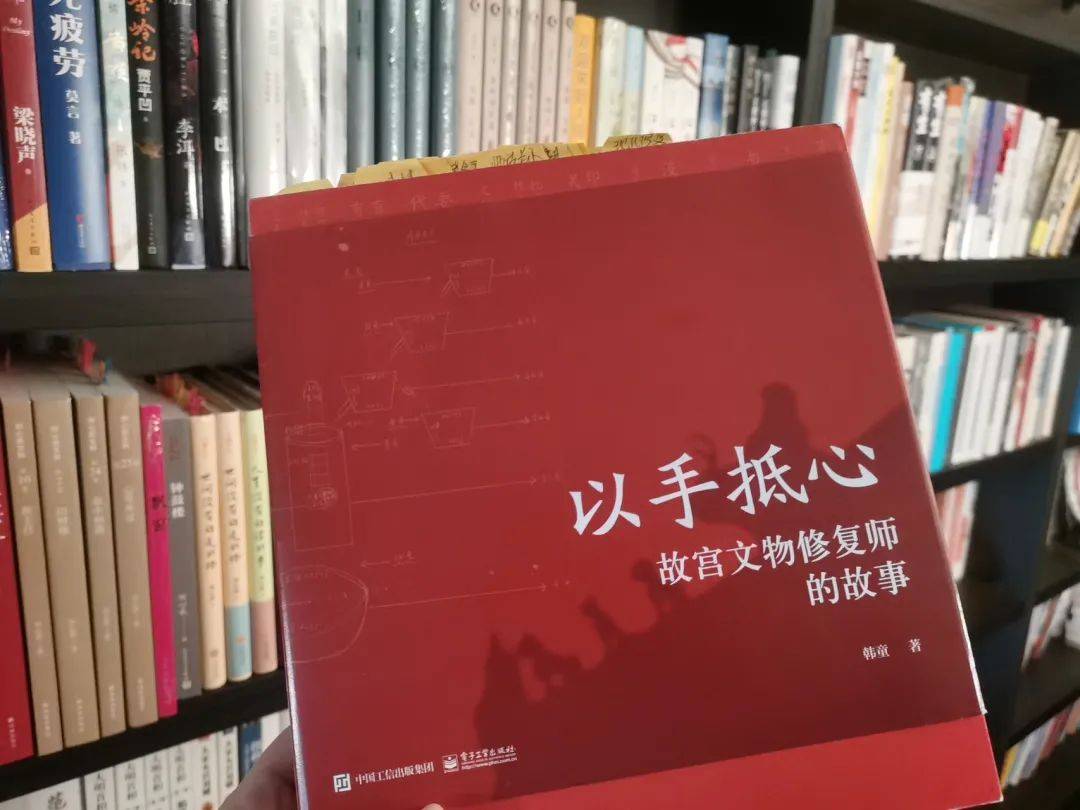

今年4月,韩童的新书《以手抵心:故宫文物修复师的故事》出版。“我就是一个搬运工,书里都是修复师的原话。”他这样定位自己。

“光听名字,就感觉很新奇”

2016年初,21岁的韩童正在摄影专业读大四,央视制作的纪录片《我在故宫修文物》热播。看完纪录片他对故宫心生向往。

当年9月,经过考试、面试,韩童入职故宫博物院。刚上班那两天,正好赶上养心殿大修,主任直接告诉他:“明天去养心殿。”

而有时,工作地点也会在雨花阁,或者神武门前集合,又或是双松斋吃午饭,建福宫开会……“光听名字,就会觉得不一样,很特别。对吧?”上班不久的韩童感到无比新奇。

韩童在故宫

拍摄有待修缮的古建筑时,韩童的新奇感更为明显。比如,他会疑惑,“为什么楼梯这么窄?”他穿43码的鞋,上楼梯时,脚下至少有四分之一是悬空的。

有的宫殿很恢弘,内部空间大,但卧室小,床也小。假使有个身高1.8米的人躺上去,得有一截儿小腿放不下。“可能古人在休息上,更讲究隐蔽性、隐私感。”他猜测。

到了下班时间,像班级里安排值日生一样,每天都有轮值同事到各屋检查。

“灯关了吗?”

“关了。”

“闸拉了吗?”

“拉了。”

由于办公区经常有文物,下班后屋里不留人。关灯、拉闸、关窗,轮值人员检查完一圈,确保安全后填表签字,锁上大门,把钥匙交到钥匙房。

那一溜平房里,有内保科、保卫处办公室和钥匙房——钥匙房门口没挂牌子,所以初次去钥匙房的人,可能连门儿都找不着。钥匙房24小时有人值班,次日一早7点,轮到的同事来领钥匙,往复循环开启新一天的工作。

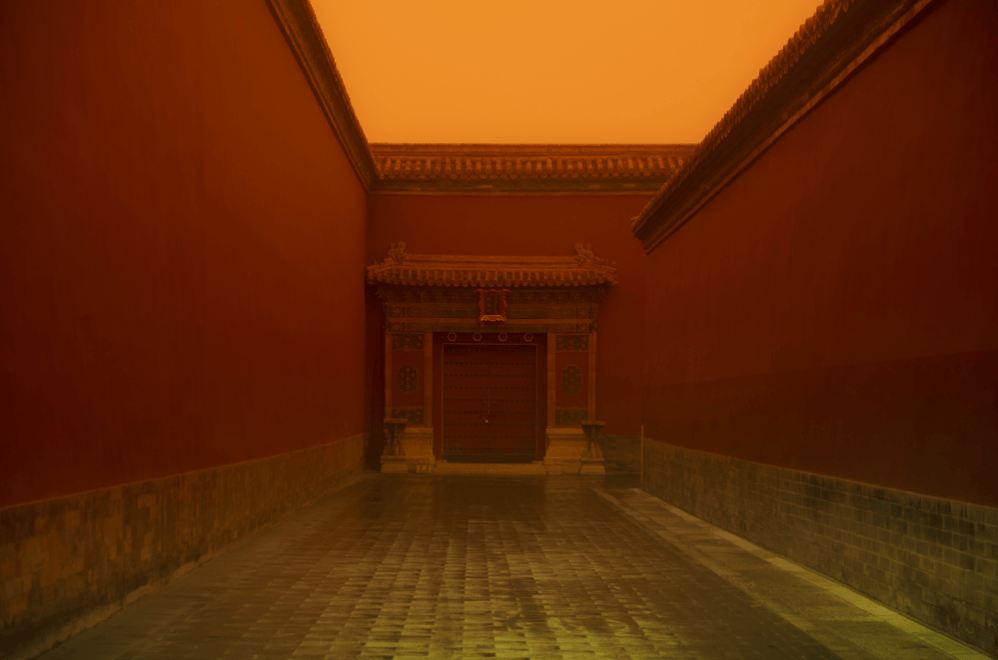

韩童拍摄的故宫

故宫是木质结构,防火是要务。

办公区内不允许抽烟,室外也不行。如果实在想抽烟,只得开车出神武门或西华门,出了故宫城墙几百米,把车停在路边抽一根,过完烟瘾再回来。

拍摄过程中,韩童有时也会遇上趣事。

比如修缮养心殿时,工作人员在墙缝里找到了一张清代戏曲节目单。

比如一座木质佛塔多年没有挪动,落了灰。有天,几人一齐搬动。搬开后,大家低头一看,底座上有十几枚外国硬币,有苏联的、南斯拉夫的,多是上世纪八九十年代的铸币。

“外国人不一定懂佛塔,但会像往喷泉里扔硬币一样去许愿。”

韩童感受到,文物再一次与世界产生了联系,它不是一成不变的,而在不断生成故事。

今年1月,韩童去扬州出差。那时,扬州有出土的汉墓样品。临走前,扬州博物馆委托他们带一件铁剑回京做检测。这件铁剑腐蚀较为严重,大约有五六十厘米长。

乾隆花园 韩童/摄

进了高铁站,安检人员不让带铁剑上车,理由是它属于“管制刀具”。

“谁会舍得用它切水果呢?”,韩童感到疑惑。他和同事赶紧拿出提前准备好的介绍信,随行的扬州博物馆工作人员也和安检人员解释。最后,铁剑顺利上了车。

文物修复进入Next Level

“搞铸造很累的,天天要磨活,铜器铸造出来外面有一层很硬的氧化膜,要用手打磨出里面的新铜。这个磨活其实就是练手,练好了手上有劲。”王有亮出生于1964年,今年正好60岁,至今仍从事青铜器修复与保护工作。

他刚参加工作那会儿,一天要磨一件,干起活来不惜力,指纹都磨没了。如果赶上夏天,磨一天会出一身汗,满身是铜臭味。阳光下,微不可见的金属尘屑直往鼻腔里钻。

“按照师父的说法,青铜器都是从古代墓葬出土的,多少对身体有点危害,喝点酒能促进血液循环,利于新陈代谢。”王有亮回忆起自己刚进故宫的情形。那是1983年,他还是一个小伙子,一晃40多年过去了。

王有亮解释,过去修复青铜器用鎏金工艺,会接触到汞,确实对身体有害——故宫角楼上的金色装饰部分就是鎏金的,“现在修复都是用镀金,我们基本不接触汞了。”

王有亮肖像,韩童摄于2020年

王有亮的师父赵振茂也是有喝白酒“排毒”的习惯。王有亮回忆:“我师父每天中午都喝一两五的白酒,后来徒弟们也都得跟着学,但是不敢中午喝,下班了哥几个喝点。”

师父退休后,王有亮接管了铜器组,他也开始收徒弟。

2001年,大学毕业的高飞进入故宫,师从王有亮,开始研究金属文物的修复保护和复制。

到了这一代年轻人,修复技术和理念发生了变化。高飞爱打篮球,“比较享受这种运动和对抗的感觉”。平时,他很少喝白酒,不开车的话会陪师傅喝一点,“图个开心热闹”。

上世纪八十年代,杨泽华在故宫开放管理处工作,平时并不直接接触文物。恰逢,故宫与英国一家青铜铸造公司合作,预计复制1000件青铜器,最后复制了1800件,由于项目工作量大,杨泽华被招进铜器组。

“那个年代国内没有什么好的条件,大都还是用翻砂铸造工艺。我们当时用的是世界上最先进的技术,把铜化了以后,自己翻模子铸造。当时国内军工铸造都没这么好的条件。”杨泽华感到幸运,那是他第一次了解“硅橡胶铸造工艺”。

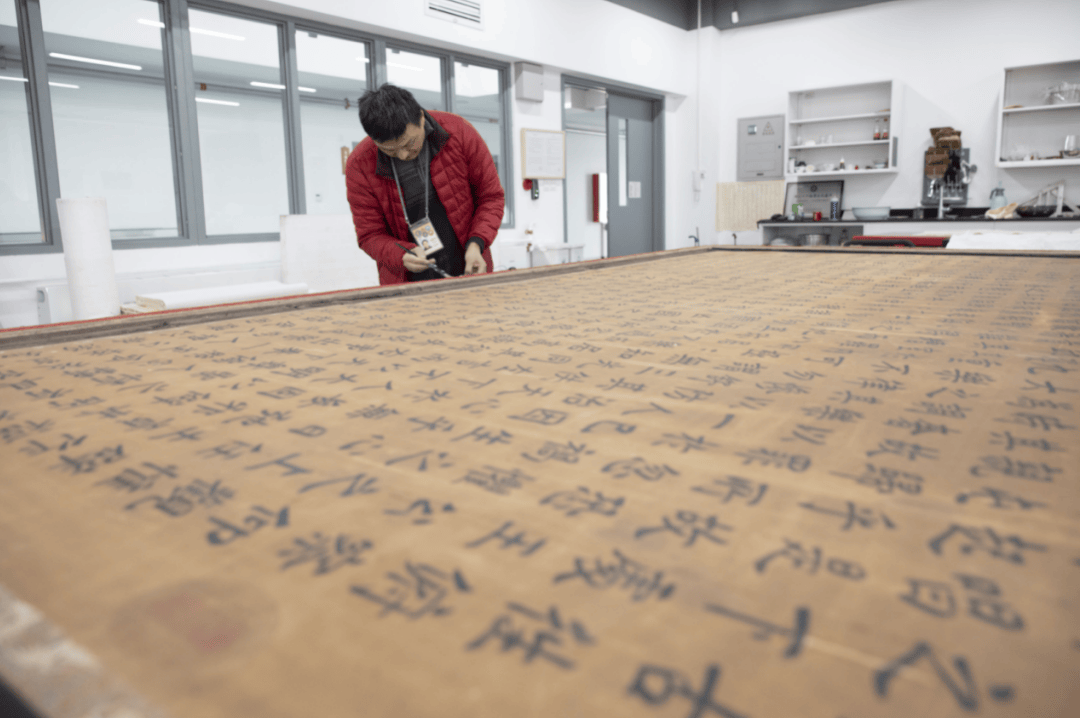

杨泽华在工作室修复《乾隆御笔“大宝箴”纸堂屏》

青铜器铸出来后,师父赵振茂带大家打磨做旧,照着原件做,每一个锈斑,包括特别细小的花纹、划痕都要完全复制下来。

项目里陆续来了一批鼓楼中学和205中学的职高生,大概有十几人,王有亮正也正是这个阶段进了铜器组。

到了交付阶段,这批青铜器运到机场,被海关拦了下来。“当时机场的工作人员也没见过这种情况,还以为是把原件运往国外。”杨泽华只好和同事一一展示每件复制品底部的方印,上面刻着“故宫博物院复制”。

最后,经过一番折腾,这批货物终于运上了飞机。

技术发展对文物修复的影响,不止体现在青铜器的修复和复制上,也体现在书画装裱修复上。

项目结束后,铜器组不需要这么多人,按照个人意愿分配去留。杨泽华很早就喜欢书画装裱,顺利去了书画装裱组,师从徐建华老师。

生于1951年的徐建华是古书画修复专家,1974年,他被分配到故宫,曾参与《五牛图》的修复,从事古字画修复工作近50年。

“书画装裱修复是一门综合技术,首先纸、绢等材料要精通。早年没有检测仪器,全靠手、眼,什么材料眼睛一看,手上一摸就要心里有数,这些都要靠平时积累经验。”

在他的介绍中,古书画的“常见病”有虫蛀、开裂、缺失、残损褶皱、裂、霉变、污渍、空鼓,一些破损无法用肉眼轻易察觉。正因为这样,老一代文物修复师不得不凭手感和经验做判断。

随着技术发展,透光摄影技术让古书画的“伤情”可视化。

比如,在养心殿西暖阁佛堂的墙上,曾贴着一张作者不详的“寿”字。如果用常规方式拍摄,修复人员无法看出内部破损情况。

而韩童用透光摄影拍摄,字帖像被拍了X光片——四周较厚且有大量细小孔洞,画面上方有不同程度的开裂和机械性损伤。

《“寿”字贴落》透光照 韩童/摄

修复人员分析,边缘厚是因为贴的时候刷了浆糊。而浆糊是淀粉做的,小洞是被虫蛀的。

技术发展为工作人员判断文物“伤情”,制定科学的修复计划,提供了详尽、可靠的依据。

而在陶瓷组,美术学博士纪东歌作为陶瓷修复组负责人,在她看来陶瓷修复的难点又有不同,“木器缺失可以把木头雕好去补,漆器缺失可以用大漆去堵,但是陶瓷很难用陶瓷去修复,因为经过1200℃以上的高温烧制,这件器物就被改变了。”

过去,修复陶瓷会用到沥青、漆,还有蜡。随着技术进步,工作人员找到了一些新材料模拟陶瓷材质。“类似于整形医生和牙医,和材料学结合得比较多。”纪东歌解释。

师徒关系更纯粹

文物修复都有历史脉络,以铜器为例,最早可以追溯到清宫的一位太监“歪嘴于”,后由宫里传到民间。

王有亮的师父赵振茂出生于上世纪初,他在旧社会长大,15岁开始在琉璃厂学铜器修复,学满8年出徒。因为手艺好,上世纪50年代故宫聘请赵振茂做文物修复工作。

“我师父人很好,跟谁都和和气气的,但对我们徒弟比较严格,干活儿的时候不许说话。后来随着年纪大了,人和蔼了很多,也会和我们开开玩笑、聊聊天。”王有亮回忆。

赵振茂修复过一件汉代青铜马,后来这件文物被郭沫若命名为“马踏飞燕”。而他做过的复制品一直存放在仓库里,过了几十年一点没跑色,和原件颜色一模一样。

那个时代的老手艺人,有一种“教会徒弟,饿死师傅”的危机意识。起初,赵振茂没转变观念,到了“闷锈”这类关键步骤老是把徒弟支开,关起门来,自己一个人在小黑屋里弄。

时间长了,赵振茂在思想上有了转变,教了徒弟们好多真本事。在故宫中岁月一晃而过,后来王有亮接管了铜器组,继承了师傅八成手艺。

在带徒弟这件事上,王有亮则知无不言,“我就是会什么教什么。”高飞经常和师傅沟通,“因为都是工作中很具体的需求,所以这些问题特别准确,他简单一说,我基本就明白了。”

高飞在工作室修复海昏侯墓出土文物

师徒俩经常在一块儿琢磨怎么把文物修得更好。

比如,一些残片出现了严重的矿化,用传统方式无法焊接。他们学习新材料和新方法,采用新型黏结材料,最大程度地保护文物。

韩童拍摄的故宫

日常生活中,师徒感情也好。高飞说:“师父很护着我,对我也很关心。”

有一年,高飞得了肠胃炎,发低烧请了几天病假。师傅放心不下,下了班去看他,还给他带去了好消化的食物。

当剥离了旧社会的“人身依附关系”,师徒关系更加纯粹,精力更集中在文物修复上。

“干一行”与“爱一行”

现在,年轻人慢慢加入文物修复的行列。

“一个比较大的感触是,徒弟的文化水平越来越高了。以前的师傅只会干活,文化水平不高。大家见面都是问:读过‘高小’还是‘初小’?”徐建华老师解释,“初小”指没读到小学三年级,“高小”指读到小学三年级以上。

1974年,23岁的徐建华在空军服役5年后转业回京。工程队、勤务部、文物修复复制厂都在招人,他被招进了文物修复复制厂。

那时,徐建华很年轻,对工作没什么概念。入职前,他想了解厂子是干什么的,于是买了一张票进故宫打听。

一位姓罗的师傅告诉他:“那是好地方,能学技术。”其他的,什么也没说。听到这话,徐建华安心地回了家。

至于去哪个组,徐建华有自己的打算:“第一,我父亲是修钟表的,所以我想学钟表修复;第二,我想去木器组,那时候如果一个人会木工能打家具,是很受人尊重、欢迎的。”

后来,徐建华就被分配到了裱画室。

父亲对他说:“裱画不错,无论刮风下午都在屋里干活,不用风吹日晒。”徐建华也很满意,“我们当时就是服从分配,了解很少,也没有那么多想法,就是爱岗敬业,干一行爱一行。”

徐建华去裱画室的时候,正好赶上师傅修《清明上河图》《虢国夫人游春图》。他从打下手开始,跟着师傅干,边干边学,修复了不少国家级的古代传世名作画卷。

徐建华指导徒弟修复书画,韩童摄于2023年

正如徐建华老师所说,现在进故宫“打工”的年轻人学历更高。从择业态度上来看,这届年轻人更多是“爱一行干一行”,主动性更强。

陶瓷组的纪东歌就是如此,她本科就读于中央美院,因为从小对文物保护感兴趣,所以选择了文化遗产专业。

后来,她考上中国艺术研究院研究生,曾在北大陶瓷考古项目实习,还在社科院做过一些出土陶瓷修复工作。

纪东歌工作照 韩童/摄

2012年纪东歌毕业,以应届生身份进入故宫。那时,很多单位都有陶瓷修复的需求,整个行业比较缺人。

她考虑的是,“故宫的馆藏瓷器文物约有36万套,涵盖了各个时代、品类的陶瓷文物,对于研究陶瓷的人来说,没有比故宫更好的地方了。”

结语

儿时,韩童家里有一台相机。没事的时候,他喜欢拿着玩。长大后,韩童学了摄影专业,从事摄影工作。

当工作的新鲜劲儿过去,和大多数踏入职场的年轻人一样,韩童也焦虑过。尤其在北京这座大都市里“漂浮”着,有时他也会感到迷茫。

同专业的同学中,有人进时尚杂志给明星拍片子;有人开工作室,拍摄商业性质的海报和宣传片;还有人进了大厂,一入行就拿到高薪,工作两三年后工资翻番儿。

墙外的世界,烈火烹油。墙内的世界,平静如水。

最后,他选择写下了一本书。

韩童为故宫修复师们写下的书

在故宫的工作区,不少工作人员骑自行车穿行。有的自行车后座还安了塑料椅,用来接孩子。时间像倒回上世纪七八十年代。

文华殿 韩童/摄

讲求“高效”的社会时钟,在这里慢了下来。

工作时间长了,文物的静谧与修复工作的严谨,逐渐感染着韩童。他发现:“当时间维度拉得足够大的时候,很多生活中在意的一些小问题,可能也都不是问题了。”

在故宫“打工”的日子里,他的心态变平和了。