文|适道

当晨光初照在霍格莫德村,魔法世界的居民们驾驭着飞天扫帚穿梭于城堡间。但在“麻瓜”的世界里,汽车却在飞行——这可不是韦斯莱先生那辆摇摇晃晃、喷着黑烟的老爷车,而是科技感满满的“飞行汽车”——电动垂直起降飞行器(eVTOL)。它姿态优雅,预示着一个低空出行的新时代。

在不远的将来,上述场景不再是魔法世界的专利,而是日常生活的一部分。

随着低空经济的迅猛发展,人们出行不再只依赖于地面交通,由eVTOL等构成的低空立体交通网将成为全新选择。但想让“飞行汽车”真正飞起来,离不开各项飞行控制系统的支撑。

其中,毫米波雷达正在发挥至关重要的“眼睛”作用,为eVTOL提供避障、定高、轨迹识别等关键信息,确保每一次飞行的安全与准确。随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,毫米波雷达会在未来低空经济的广阔天地中,开拓出一片“第二曲线场景”吗?

01 低空经济“振翅”高飞

今年以来,eVTOL绝对是科技圈的“靓仔”。

2024年2月27日,峰飞航空的一架“盛世龙”eVTOL首飞成功,将深圳蛇口港到珠海九洲港的2个小时高铁缩减至20分钟;3月20日,亿航智能的一架“空中的士”eVTOL高调登陆罗永浩直播间,它可以在空中无人驾驶,最高时速130公里;5月25日,小鹏汇天的一架“旅航者X2”eVTOL从深圳人才公园广场垂直起飞,在公园上方绕行一周,飞行高度30米,全程采用自动驾驶模式。

与此同时,以eVTOL为核心载体的低空经济更是得到了“国家队”的高度肯定。

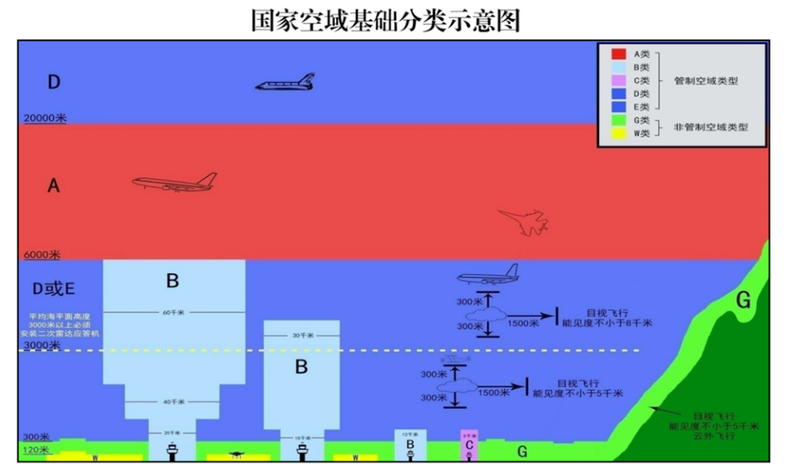

低空经济是一个相当宽泛的概念,主要“统治”垂直距离1000米以下的空域,有时可延伸至3000米。其应用载体包括固定翼飞机、直升机、无人机以及eVTOL。

(来源:现行国家空域基础分类方法)

固定翼飞机“难伺候”,需要专业跑道,并与直升机一样,造价成本高,需要专业飞行员;无人机“体格小”,续航里程、飞行高度、速度以及运量载重有限,最多送送外卖。

相比之下,eVTOL,这种电驱动、无跑道、垂直起降的“飞行汽车”,比直升机多了“e”,比无人机多了“人”,而且无论是生产成本、运维成本,甚至连发出的噪音,都远低于传统直升机。

因此,eVTOL这个“香饽饽”成了如今这波低空经济浪潮的主角。

今年两会,低空经济被首次写入政府工作报告,成为“新质生产力”的代表,随后被至少26个省份纳入政府工作议程。

3月底,工信部等多部门联合印发《实施方案(2024—2030年)》。其中指出:到2027年,新型通用航空装备将在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用;到2030年,通用航空装备将全面融入民众生产、生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,并形成万亿级市场规模。

5月中旬,北京市发布《征求意见稿》(2024-2027年)。其中提到:将围绕空中摆渡、城际通勤等打造应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线,三年拉动北京经济增长超千亿。

一边是各家产品紧锣密鼓地“上新”;一边是政策利好持续释放。随着资源要素的不断聚集,相关配套政策加速完善,管制逐渐放开,与eVTOL一同“起飞”的还有低空经济可观的市场规模。

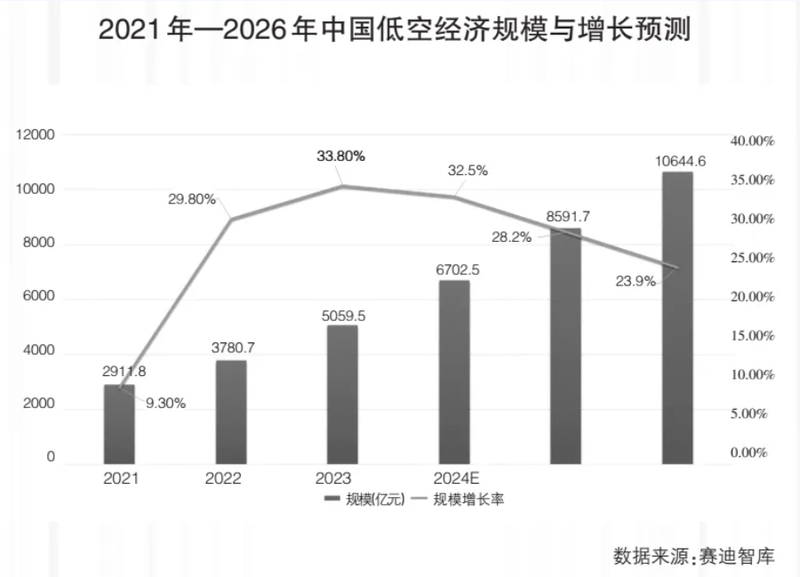

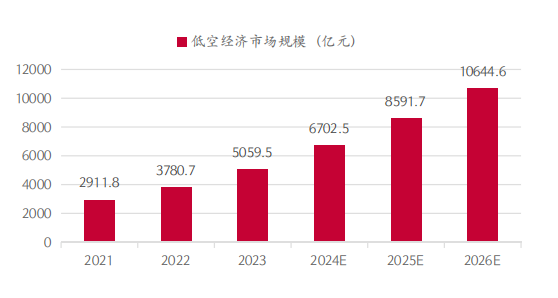

根据工信部赛迪顾问《中国低空经济发展研究报告(2024)》:2023年,中国低空经济规模达到5059.5亿元,eVTOL产业规模接近10亿元,民用无人机产业规模接近1200亿元。预计到2026年,低空经济规模有望突破万亿元,达到10644.6亿元。

(来源:《中国低空经济发展研究报告(2024)》,赛迪智库)

根据中泰证券《低空经济专题报告:值得重视的新质生产力代表——元年或至》:中国低空经济规模2023年超过5000亿,同比+33.8%,预估2026年有望突破万亿元,达到10644.6亿元。此外,IDEA研究院数据显示到2025年对国民经济的综合贡献值将达3-5万亿元人民币。

(来源:《低空经济专题报告:值得重视的新质生产力代表——元年或至》,中泰证券研究所)

作为本轮低空经济浪潮的核心,eVTOL产业也将迎来第一轮商业化爆发周期,全球头部eVTOL制造商Lilium公司预测,2035年中国eVTOL数量可达到10500架。

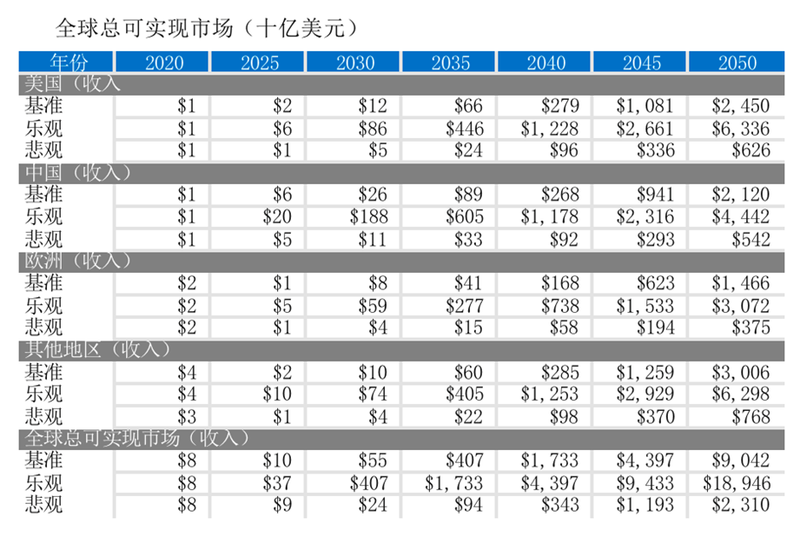

根据摩根士丹利《全球UAM行业可实现市场规模和区域市场规模(2020-2025)》:2030年,技术发展最为乐观,监管政策也能够及时放开的情况下,中国eVTOL可实现市场收入达到1880亿美元;技术成熟程度和政策配套均为中等水平时,可实现市场收入为260亿美元;而最不乐观的情况,可实现市场收入也会达到110亿美元。

(图片来源:《全球UAM行业可实现市场规模和区域市场规模(2020-2025)》,摩根士丹利)

随着政策与技术双重拐点叠加,低空经济有望迎来产业爆发期。

02 毫米波雷达为低空飞行器“点睛”

想象一下,当你坐在自由飞翔的eVTOL中,突然闯出一群鸟;当你45度仰望天空时,突然扑面砸来一只“钢铁大鸟”.....

一个“合格”的eVTOL,安全性系数远高于汽车,比传统直升机的安全性能要提升1000倍,至少达到民航客机的安全水平才行。

这意味着,两类技术难题亟须进一步破解——“高敏度的态势感知与空中避障技术”和“高精度的低空智能驾驶技术”。简单来说,就是让eVTOL既要在风雨、沙尘天气中也能精准感知“小鸟”等障碍物,又要根据时刻变化的立体地图,在电光火石间做出准确的避障反应。

如何让eVTOL长出“智慧的眼睛”?看看“飞行”家族是如何做的。

“大哥”民航飞机,主要通过 TCAS(空中交通警戒与防撞系统)和 EGPWS(地面迫近警告系统)两个系统相互配合实现避障。但这个方案不适用于eVTOL。除了需要飞行员,也无法满足eVTOL在高楼大厦“重峦叠嶂”的低空空域,执行避障动作所需的精度要求。

“小弟”无人机则“轻量化”了许多。除了陀螺仪、加速度计、气压计这些“基础款”,光学相机也是其获取数据的主要手段。近些年,昂贵的激光雷达也被装在了无人机上。

去年10月,大疆发布的无人机禅思L2。功能确实强悍,但逼近10万元的售价,让人不由产生了亿航EH216-S eVTOL卖239万元还挺便宜的错觉。

是否存在成本“香”,但性能更“香”的新型感知传感器?

答案必然是激光雷达的“完美补位者”——毫米波雷达。

首先,在解决异常情况(Corner case)方面,毫米波雷达首屈一指。

毫米波能够穿透雾、烟、灰尘,准确识别目标和障碍物,提供精确的空间定位信息,实现7*24小时工作。例如在植保工作中,我们希望无人机在农作物上方某个固定高度飞行。但植保环境大多有灰尘、水雾,就像给超声和激光等光学家族蒙上了“眼罩”。而基于毫米波雷达的高度计,表现则相当稳定,真正做到“仿地飞行”。

其次,毫米波雷达能够同时精确地测距、测速。例如,无人机在军事作战中需要实时了解敌方动态和位置,毫米波雷达就经常被用来提供高精度的目标探测和跟踪功能。

还有一个经常被大家忽略,但是在低空飞行必不可少的优点——精准识别遮挡物体。还是军事领域,由毫米波雷达和高灵敏度的声波传感器组成复合监听监视网,曾让某国的隐形飞机无处遁形,为国争光。

如今,已经有多家毫米波雷达公司正在低空领域探索商业化路径。以木牛科技推出的Landing PRO双频高度计雷达为例,基于独创的双频雷达系统,能够有效解决陆地和空中高度测量的技术挑战。这款雷达具备全天候感知能力,可以穿透雾、烟、灰尘,体积小、重量轻,空间分辨率高。它在低空经济雷达高度计行业中占据领先地位,已与全球200多家高端飞行器公司达成量产订单,客户包括美国的Joby、Matternet、Volocopter等一线航空器公司。

纳睿雷达(688522.SH)今年3月也在答复投资者时表示,公司在研的毫米波雷达是一款可提供一种双线偏振的相控阵毫米波雷达,利用不同类型目标对于雷达双线偏振波散射的差异来实现对目标类型的识别,可应用于自动驾驶、立体交通等应用场景。同时,还有多家上市公司表示正在扩展其在毫米波雷达技术的应用,涵盖军品、通信、车载智能驾驶等市场,推动行业向高度集成化和国产化技术转型。

飞行汽车如果普及,会给哪些产业带来增量市场?秉持“安全问题大于天”的原则,天生具备成本优势,且擅长解决异常情况的毫米波雷达可能会率先得到大规模应用。

03 结语

飞行汽车,到底有多远?可能比你想象中还要更近一点。

随着一个个核心技术难题得以突破,例如态势感知与避障技术、智能驾驶技术、低空航线网络、电池技术等;一批批软硬件配套设施建设被提上日程,例如起降点、运营示范区、飞行基地等;一项项国家和地方政策密集出台,让无人驾驶航空器的使用进入“有法可依”时代......

一切就会像2021年,何小鹏在《遇见大咖》节目中作出的预言:“未来几年内,中国的超低空或者低空领域都将开放给民用航空,有生之年一定能开上飞行汽车。”

根据规划,预计在2025-2026年,国内会有大批量的eVTOL企业能拿到适航证,并且配备有对应的运行标准。到时候,你可能会像打车一样“一键叫机”。

可以预见,在低空经济这个万亿赛道中,将会成就诸多中国企业的造富神话。能够持续为eVTOL、无人机“点睛”的企业必将扶摇直上。